ज़रा सी नज़ाकत

ज़रा सी नज़ाकत

मुझे मंडप पर नहीं,

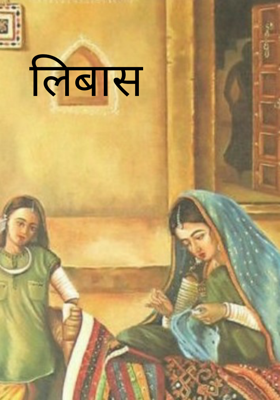

दहेज़ के तराज़ू पर बैठाया गया था,

लाल कुमकुम नहीं,

मेरे माथे पर अपनी कामनाओं को लिखा गया था,

वो बिना कुछ कहे जो मैं सह लेती,

शायद तब मैं शालीन होती,

जो मैं उसी मंडप में खुद को नीलाम होने देती,

क्या तब मैं उस घर का गौरव बनती,

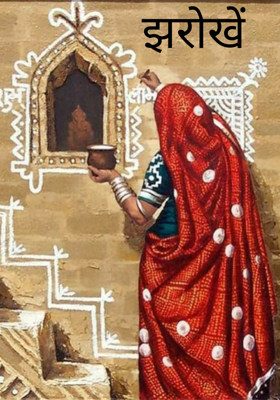

मैंने बाबुल की झुकी पगड़ी को देखा,

मेरे लिए उन्हें किसी के आगे झुकते देखा,

एक तरफ मेरी आने वाली जिंदगी का कोरा पन्ना था,

दूसरी ओर मेरी जिंदगी का मुख्य पन्ना तार तार हो रहा था,

मेरा घूंघट मेरी घुटन बन रहा था,

हाथों की चूड़ी और कंगन मेरी बेड़ियां बन रहा था,

ये रीत है कैसी,

सिर्फ भ्रम और धुंध से भरी,

इन रिवाजों के लेखक आख़िर कौन है,

क्यूं दहेज़ की प्रथा बस बोली बाकी सब खड़े मौन है,

दहेज़ की आंच पर हर बाबुल की गुड़िया हुई राख है,

कच्चे है ये बंधन और ये रिश्ते बस खोखली बांध है।