दरवाज़ा

दरवाज़ा

दरवाज़ा

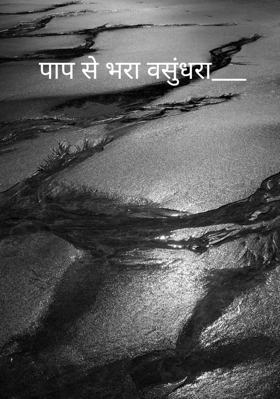

___________

गगन को छूते देवदारु के वृक्षों-सी

चार अथाह ऊँची काली दीवारें

मेरे अस्तित्व को घेरे खड़ी हैं।

मैं नज़रबंद कर दिया गया हूँ,

मेरी चीखें तय नहीं कर पातीं हैं

दूसरे छोर की दूरी—

आधी राह से ही लौट आती है

मेरी प्रतिध्वनि।

किसी अदृश्य तानाशाह के हुक्म ने

मुझे डाल दिया है इस अभिशप्त बंदीगृह में,

जहाँ सन्नाटे का शोर

मेरे कानों से रक्त निकाल

करता है उसका निर्दयी पान।

•~

मुझ पर दोष है—

‘पाखंड’ की हत्या के प्रयास का।

दोष है— चैतन्यशील होने का,

दोष है— मौन नहीं रहने का,

दोष है— मौन नहीं सहने का।

मैंने उठाए थे प्रश्न—

निठल्ले, कपटी कुबेर के अथाह धन,

और मेहनतकश निर्धन की भूख पर।

मैंने की थी क्रांति

कायर ‘शुतुरमुर्गों’ के विरुद्ध।

मैंने ललकारा था

भेड़ियों के माथे पर सजे सम्मानित तिलक के

श्रद्धाजन्य अंधेपन को।”

मैंने थूका था गुरु द्रोण की पक्षपाती नीयत पर—

सैकड़ों प्रतिभाशाली एकलव्यों के हक़ की ओर से।

मैंने स्वीकार नहीं की थी

लंगड़ी परंपराओं की वह ‘बदसूरत दुल्हन’।

मैंने परवाह की थी सत्ता के यज्ञ में

आहुति बनते प्राणों की।

मैंने उस शक्तिशाली बलात्कारी को

बलात्कारी कहा था,

नहीं कहा था उस औरत को चरित्रहीन।

मैंने पूजे थे इंसान पत्थरों की जगह,

छोड़े नहीं थे मैंने…

माफ़ी के कोई भी विकल्प।

•~

इस अनंत कुएँ के शून्य में

मेरी आतुरताएँ हाथ-पैर मारकर हार चुकी हैं।

अब पैर पसारे, एक कुतिया-सी,

जीभ निकाले हाँफ रही हैं।

पड़ चुकी है ठंडी—

मेरी शिराओं में दौड़ती रक्त की उबाल।

मेरे अस्तित्व की आकांक्षा

अब चाहती है अपनी ही मृत्यु।

मैं ढूँढता हूँ

इन स्याह दीवारों की खोह में

एक विषैला सर्प-मित्र—

जिसके हलाहल से

इस काया के भार से मुक्त हो सकूँ,

और उड़ चलूँ

इस अथाह कुएँ के बाहर।

मैंने ढूँढ लिया है

एक विषधर,

जिसका विष देगा मुझे

चिर-मुक्ति…

तभी—

ये सहसा किसकी आवाज़

गूँज उठी है?

“दरवाज़ा ढूँढो!

आत्महत्या अपराध है।”

— राजीव परितोष

रचनाकाल _

(वसंत पंचमी ~23-1-2026)