ज्वार-भाटा

ज्वार-भाटा

ज्वार-भाटा

लेखक: कल्पेश पटेल

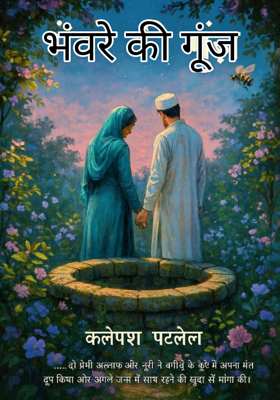

करिश्मा और किशोर एक ही समुद्र किनारे वाले शांत कस्बे की संकरी गली में बड़े हुए।

एक ही स्कूल, एक ही सीपियाँ, एक ही सूरज जो हर शाम क्षितिज में पिघल जाता।

पर जैसे-जैसे वे बड़े हुए, उनके रास्ते बदलने लगे।

किशोर आस्था की ओर मुड़ गया।

हर निर्णय से पहले प्रार्थना करता, धीरे बोलता, और मानता कि ईश्वर की इच्छा ही रास्ता दिखाएगी।

करिश्मा व्यावहारिक बन गई।

उसका विश्वास था मेहनत में, योजना में, तर्क में।

वह अक्सर कहती, “ज़िंदगी होती नहीं है… हम बनाते हैं।”

वे अब भी कभी-कभी समुद्र किनारे बैठते, पर बातचीत बदल चुकी थी।

एक शाम, समुद्र शांत था। आकाश हल्का बैंगनी।

करिश्मा ने एक सीपी पानी में फेंकी और बोली:

> “क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब कुछ लिखा हुआ है?”

किशोर मुस्कराया, लहरों को देखते हुए।

> “लिखा नहीं… निर्देशित। जैसे ज्वार-भाटा। आते हैं, जाते हैं… एक अदृश्य शक्ति से।”

करिश्मा ने सिर हिलाया, हल्की हँसी के साथ।

> “नहीं, ज्वार-भाटा चाँद के हिसाब से चलते हैं। विज्ञान है। खिंचाव है। गणना है।”

किशोर ने कोमलता से देखा।

> “तो ज़िंदगी में भी एक खिंचाव है। एक दिशा। भले ही हम अभी समझ न पाएँ।”

वर्ष बीत गए।

करिश्मा बड़े शहर चली गई — सपनों, समय-सीमाओं और सफलता के पीछे।

किशोर वहीं रहा, समुद्र किनारे के छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाता रहा।

वे अलग हो गए — न ग़ुस्से से… बस ज़िंदगी से।

पर समय गोल चक्रों में चलता है।

एक सर्दी में, करिश्मा लौटी — थकी हुई, एक ऐसी थकान के साथ जिसे वह नाम नहीं दे सकी।

वह सूर्यास्त के समय किनारे पहुँची, और वहाँ था किशोर — बच्चों के साथ कागज़ की नावें पानी में छोड़ता हुआ।

उसने देखा और मुस्कराया — वही पुरानी, गर्म मुस्कान।

> “तुम वापस आ गई,” उसने कहा।

वह उसके पास बैठ गई, उसी पुराने पत्थर पर — जैसे बचपन में।

> “मैं सोचती थी कि सब कुछ मैं तय कर रही हूँ,” उसने धीरे से कहा।

> “पर ज़िंदगी… किसी तरह… फिर यहीं ले आई।”

किशोर ने सिर हिलाया, लहरों को रेत छूते और लौटते हुए देखा।

> “जैसे ज्वार-भाटा,” उसने धीरे से कहा।

और इस बार, करिश्मा समझ गई।

न भाग्य।

न संयोग।

न तर्क।

बस ज़िंदगी का कोमल तरीका…

हमें वापस लाने का —

उस ओर, जो सच में हमारा है।