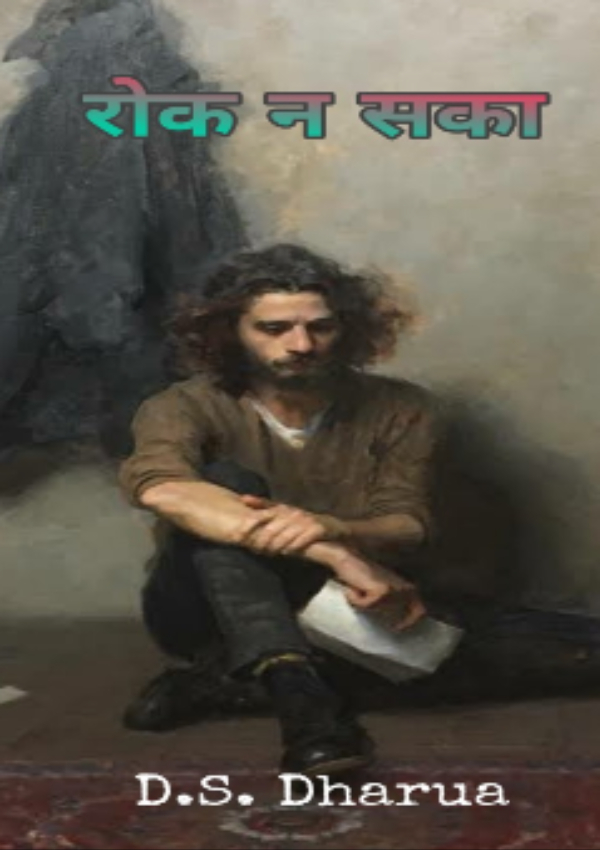

रोक न सका

रोक न सका

डाकिया डाक लाया था अरसों बाद

एक बेनामी ख़त गया थमा के मेरे हाथ

मैं समझ चुका था बिना खोले ही पुरी बात

पर रोके भी रोक न सका खुदको,

सिर्फ़ ख़त न थी बो था सीनेपे मिठी घात।

बित गया आधी रात यूँही ख़त को ताकते

था घना अंधेरा बस थे कुछ मोम ही जलते

ख़त खोलने को उंगलीयाँ रहे थे मेरे काँपते

पर रोके भी रोक न सका खुदको,

पढ़के लगा के लिख दुँ जवाबी-मन की बातें।

पर जमे धूल थे कोरे ख़याली-कागजों मे

थे बेजान से अचल पडे ख्वाबों की कलमें

सुख रहीं थीं स्याही जो शेष बची थीं उनमें

पर रोके भी रोक न सका खुदको,

लिखा कुछ ऐसा के जान लौटी बेजान पन्नों मे।

लिखा के हैं आए बीहड़ मे बहारें ख्वाबों की

और खिल उठी रेगिस्तान मे बगिया फुलों की

इस ख़त से वापिस गयी है मेरी दुनिया महकी

पर रोके भी रोक न सका खुद को,

लिख चुका था दुखी-दासता भी गुजरे रातों की।

कलम की थी गलती जो ऐसे लिख बैठा

या कागज का जो दर्द दिखाने को ही ऐंठा

या घमण्डी स्याही की जो मिठे शब्दों से रुठा

पर रोके भी रोक न सका खुदको,

फाड दी ख़त को जब समझा की मैं था खोटा।