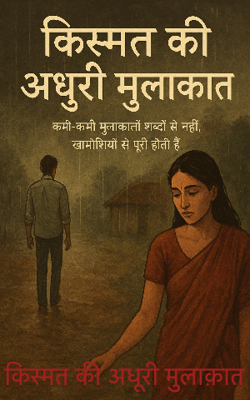

हर पंद्रहवें दिन की यात्रा

हर पंद्रहवें दिन की यात्रा

अचानक फ़ोन की घंटी बजी। बूढ़े कांपते हाथों ने धीरे से फ़ोन उठाया। दूसरी ओर उसका बेटा था—कठोर स्वर में, लगभग चीखते हुए बोला,

“कितनी बार कहा है पापा, बार-बार फोन मत किया करो। मैं ठीक हूँ... बिज़ी हूँ!”

फ़ोन कट गया।

वह कुछ क्षण यूँ ही बैठा रहा। होंठों पर कोई शब्द नहीं था, बस आँखों में एक हल्का-सा कंपन था और दिल में एक पुरानी टीस।

उसे पता था कि उसका बेटा ठीक ही होगा। आखिरकार, वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का सीईओ है—दुनिया भर में उसकी पहचान है।

पर मन...? मन पहचान नहीं देखता, न ही ओहदे गिनता।

मन तो बस एक आवाज़ चाहता है। अपने बच्चे की, जो कहीं बहुत दूर, किसी ऊँचे आसमान में उड़ रहा है।

बेटे की झल्लाहट से आहत होकर भी वह चुप रहा। पर उसका मन एक बार फिर समय की सीढ़ियाँ लांघता हुआ चालीस-पैंतालीस साल पीछे चला गया।

एक धुंधली, लेकिन जीवंत तस्वीर उभरी—

एक पतला-दुबला, सांवला, अधेड़ ग्रामीण… फटे हुए जूते, आंखों में बेटे के उज्ज्वल भविष्य की चमक, और जेब में मुट्ठीभर सिक्के।

वह अनपढ़ था, लेकिन उसकी आँखों में एक सपना था—बेटे को पढ़ा-लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाने का सपना।

उसी सपने के सहारे वह बेटे को मुरादाबाद के मशहूर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में ले गया।

एडमिशन फॉर्म अंग्रेज़ी में था—जो ना उसे आती थी, ना उसके बेटे को।

और फिर शुरू हुआ वह दृश्य जो आज भी उसकी आँखों में बसा है—

वह स्कूल के बाहर खड़ा हर आते-जाते व्यक्ति से विनती करता,

“भैया, ज़रा फॉर्म भर दीजिए... बेटा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा।”

जब दाख़िला हो गया, तो उसकी ज़िंदगी का एक नियम बन गया—हर पंद्रहवें दिन बेटे से मिलने आना।

गांव से बीस किलोमीटर दूर, पैदल चलकर।

वह स्कूल की खिड़की से झांकता—डरते-डरते, चुपचाप।

बस एक झलक पाने के लिए।

कभी क्लास के लड़के उसे देखकर हँसते।

कभी बेटा बाहर आता, गुस्से में कहता,

“आप बार-बार क्यों आ जाते हो? मैं ठीक हूँ!”

वह कुछ नहीं कहता।

बस मुस्कुरा देता।

और वापस लौट जाता।

और फिर पंद्रह दिन बाद… वही यात्रा, वही झलक, वही मुस्कान।

उसे न किसी तकलीफ़ की परवाह थी, न समाज की हँसी की।

न पैर छिलने की शिकायत थी, न थकान की बात।

उसे बस एक तसल्ली चाहिए थी—“मेरा बेटा ठीक है।”

वर्षों बीत गए।

अब वही बेटा, जो कभी अपने पिता की उपस्थिति पर झुंझलाता था,

आज अपने ही बेटे के हालचाल के लिए बार-बार फोन करता है।

और उसके बेटे की वही झुंझलाहट, वही चीख—

“पापा, बार-बार क्यों फोन करते हो? मैं ठीक हूँ…”

आज पहली बार, वह बूढ़ा आदमी खामोशी में डूब गया।

उसे अहसास हुआ कि जब हालचाल जानने के कोई साधन नहीं थे, तब वह अनपढ़ देहाती पिता

हर पंद्रहवें दिन, बीस किलोमीटर दूर से

पगडंडियों, पथरीले रास्तों, धूप और धूल को पार करता हुआ

सिर्फ अपने बेटे की एक झलक पाने आया करता था।

आज वह बूढ़ा, फ़ोन को धीरे से टेबल पर रखकर खिड़की की ओर देखने लगा।

जहाँ अब कोई रास्ता नहीं दिखता… लेकिन उसकी आंखों में वही ऊबड़-खाबड़ पगडंडी थी,

जिस पर उसके पिता का थका-थका, मगर उम्मीदों से भरा कदम चला करता था।

उसकी आंखों से एक बूंद चुपचाप लुढ़की।

आज वह समझ सका कि हर पंद्रहवें दिन की वह यात्रा, केवल रास्तों की नहीं थी, वह प्रेम की परिभाषा थी।

आज भी,

वह पिता...

हर पंद्रहवें दिन

अपने बेटे से मिलने निकल पड़ता है—

कभी यादों में,

कभी सपनों में,

और कभी... बस एक फ़ोन कॉल में।