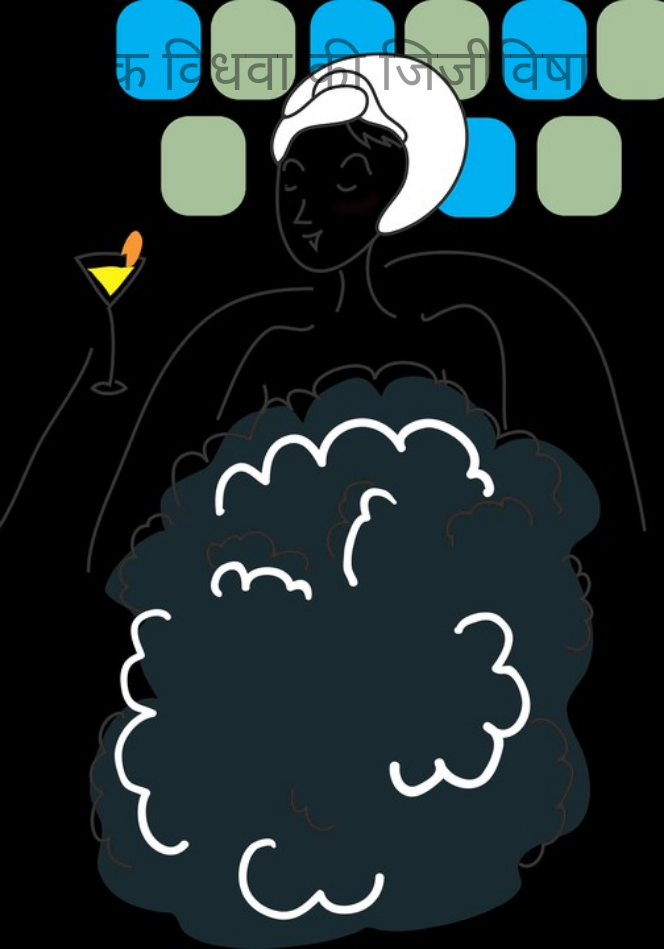

एक विधवा की जिजीविषा

एक विधवा की जिजीविषा

समाज की जंजीरों की परवाह किये बिना,

उजली साड़ी पहनी वह विधवा नित संघर्ष की जिंदगी बिताती है,

निष्कलंक होते हुए भी कलंक से संबोधित की जाती है,

साध्वी का जीवन जीकर भी वह दुनिया की नजरों में अपवित्र ही कहलाती है।

किस्मत की मारी वह अभागन दर- दर ठोकरें खाती है,

मुँह कभी उफ कहे बिना सब भीतर- ही- भीतर सहती जाती है,

तरह- तरह की उलाहनों को दरकिनार कर वह जीवन पथ पे पूरी निर्भीकता से आगे बढ़ते जाती है,

मन- ही- मन समंदर की पीड़ा लिये वह साहसी आँखों में ही सोख जाती है।

कभी मांग पटी होती थी सिंदूर से, साजो - श्रृंगार से सजी देवी रूपी काया थी,

समय का पहिया ऐसा घूमा,

आज आईने में खुद को देखकर वह खुद ही डर जाती है।

सबकी मंगल चाहने वाली वह महिला कथित धर्म के ठेकेदारों द्वारा स्वयं ही अमंगल कहलाती है ,

देख लिया आज मैंने भी धर्मांधों की कितनी थाती है !

लाख उत्पीड़न सहकर भी वह दर्द अपना छुपाती है,

अनमने भाव से लायी गई उसके अधरों पे मुस्कान भी बनावटी है।

आखिर कौन है उसकी अंत:करण की सुनने वाला? किससे गम- मुस्कान बाँटे वह ?

मगर उनके छोड़े गए अमानत में उनके अंश को महसूस कर जीवन पथ पे बढ़ती जाती है,

खुद भूखी रहकर भी, ताने सहकर भी उनकी हर ख़्वाहिश को पूरा जरूर करवाती है।

फिर भी वह वीरांगना अपनी गर्व पे इठलाती है,

उनकी अमानत में ही खुद को खोकर वह जिंदगी खुशी- खुशी बिताती है।

किंतु सब खुशी होते हुए भी,

उनके सूनेपन को कहाँ भर वह पाती है ?

क्या बीतती होगी उन पे ये शब्दों में बयां किया ना जा सकता है !

हृदय की पीड़ा को भला कोई हाथ से उकेर सकता है?