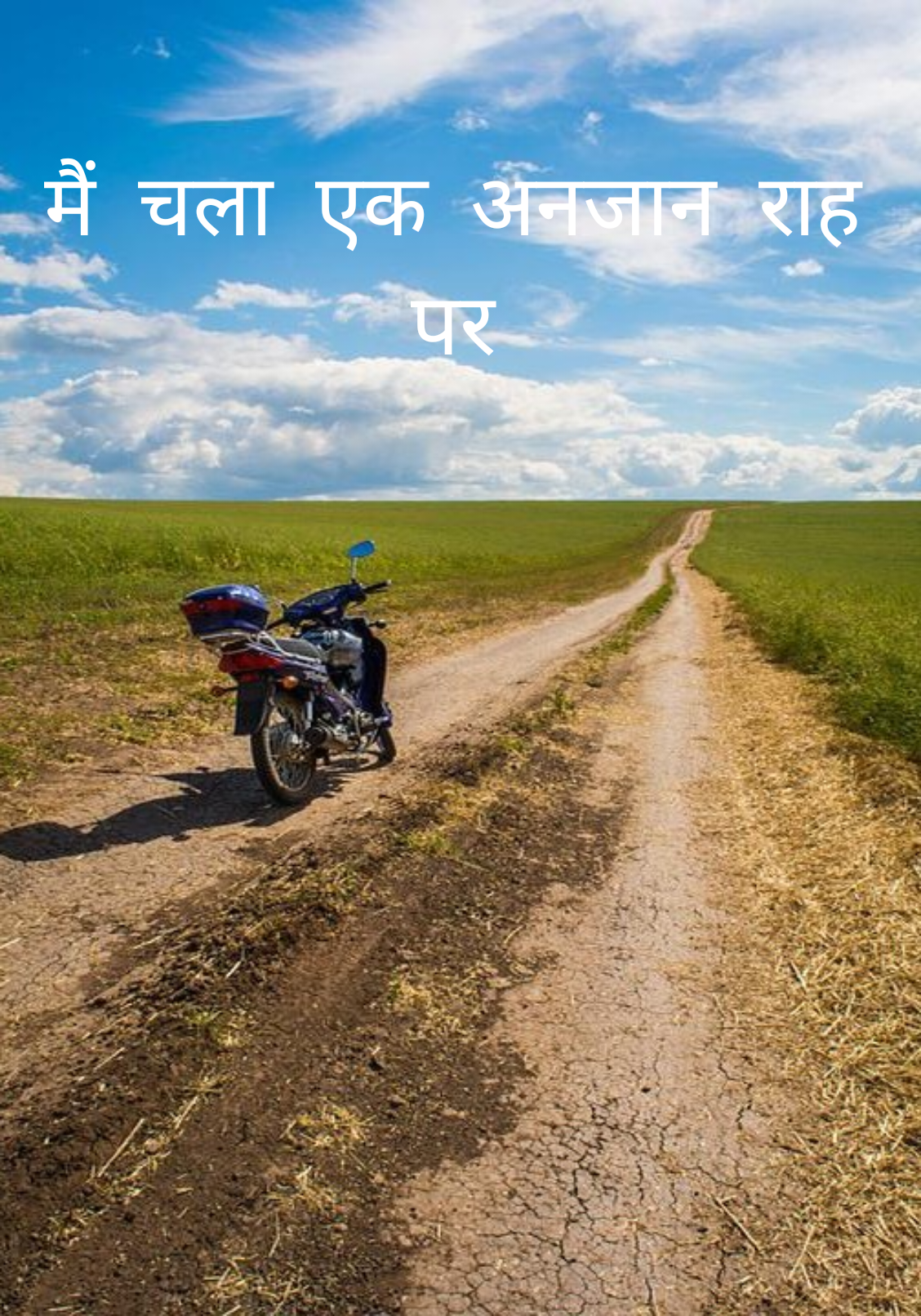

मैं चला एक अनजान राह पर

मैं चला एक अनजान राह पर

मैं चला एक अनजान राह पर

भीतर व्याकुल करती एक चाह पर

राह से पहले राहें अनेक हैं

द्वंद्व में फंसा हुआ विवेक है

राहें मंजिल कहां जाती हैं

फिर मंजिल की चाह क्यूं बढ़ाती हैं

क्या मंजिल ही सच में मंजिल है

ये दरिया है या साहिल है

ये एक ही मार्ग सही है क्या

मंजिल की मंजिल से कुछ ठनी है क्या

पर द्वंद्व को समेट अभी लेता हूं

थोड़ी सी दूर तो चल देता हूं – 1

क्या पता राह राह में कुछ बतलादे

मंजिल के मानी यदि सिखलादे

तो मंजिल और करीब पाऊंगा

आसानी से जय पा जाऊंगा

पर राह ने राह में रोका है

मंजिल ने ही मुझे टोका है

क्षितिज की ओर दिखा कर के

चपलता मुझे सिखा कर के

नई मंजिल मुझे समझा दी है

मेरी भीतर की चाह और बढ़ा दी है

मैं राहगीर अभी नवीन हूं

चलने के मद में लीन हूं

जो ले चले वही आराध्य है

साधन ही अभी मेरा साध्य है

चलना मुड़ना भक्ति मेरी

राह रूपी अभिव्यक्ति मेरी

मंजिल जैसे निर्वाण हो

बढ़ते रहना सम्मान हो

इस तरंग में खुद को पाता हूं

कुछ और कदम अब बढ़ाता हूं – 2

ये वस्त्र मेरे उचित हैं क्या

मेरा ये तन शोभित है क्या

क्या मंजिल मुझे अपनाएगी

क्या अंतर्मन को हर्षायेगी

मंजिल की कुछ सीमाएं हैं

मंजिल बने रहने की इच्छाएं हैं

द्वारपाल के मन को भाऊँगा क्या

मंजिल के नियम निभा पाऊंगा क्या

मैं तो परन्तु अज्ञानी हूं

कुटिल मूर्ख अभिमानी हूं

मैं मंजिल से वंचित रह जाऊंगा

फिर से विचलित रह जाऊंगा

मुझे न आगे अब और जाना है

अब कदम पीछे बढ़ाना है – 3

रुक जाना ही अब उचित होगा

अपयश न मेरा चर्चित होगा

हर किसी को मंजिल न अपनाती है

राह में ही छोड़ जाती है

मैं भी तो सब जैसा ही हूं

थोड़ा सा ही प्यासा ही हूं

तृष्णा को अपना बना लूंगा

अंतर्मन को समझा लूंगा

राहें मंजिल सब छलावा हैं

मन को ठगते दिखलावा हैं

पर एक राह कुछ अलग सी है

उसकी मंजिल भी नव सी है

सो इस राह को अपनाता हूं

खुद को श्रेष्ठ बनाता हूं

सो मैं फिर चला एक अनजान राह पर

भीतर व्याकुल करती एक चाह पर।।

– प्रतीक जैन