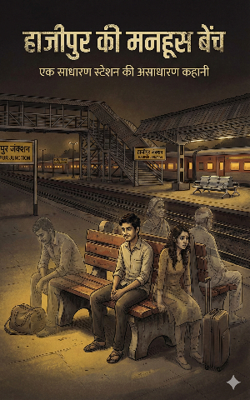

मनहूस बेंच।

मनहूस बेंच।

हाजीपुर जंक्शन पर पुल पार करते ही प्लेटफार्म 4 पर सबसे पहले ही मिलने वाली बेंच इस साधारण स्टेशन की एक असाधारण बेंच है। इस कुर्सी से महज 25 कदम दूर चमचमाती नई स्टील की बेंचें लगी है जिसके ऊपर छावनी भी है। चमचमाती बेंचों को छोड़कर इस पुरानी सीमेंट वाली बेंच, जो एक तरफ से पूरी जर्जर स्थिति में है, का चयन होना इसकी असाधारण होने का प्रमाण है। इस बेंच का चुनाव कोई सामान्य यात्री नहीं, बल्कि जीवन के बोझ से दबे, थकी हुई आत्माएँ इस बेंच पर शरण लेती हैं। वे इतने थक चुके होते हैं कि उनके लिए 25 कदम चलना भी एक कठिन कार्य लगता है। जीवन ने उन्हें सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ दिया है। वे इस बेंच पर बैठकर अपने जीवन के संघर्षों को तोलने की कोशिश करते हैं। उनके कान सिर्फ स्टेशन मास्टर की अनाउंसमेंट को सुनते हैं, और उनकी आंखें अंतहीन खालीपन में खो जाती हैं। वे कुछ नहीं में बहुत कुछ देख रहे होते है| इन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उनकी यह स्थिति भाँपकर यह मनहूस बेंच इन्हें खुद पर बैठने को विवश कर देती है।

आज मैं दौड़ने या चलने के मूड में नहीं था, बस आराम से टहल रहा था। रात के बारह बजे थे और मेरी ट्रेन दो बजे थी। प्लेटफॉर्म एक पर पहुंचकर मैं पुल पार कर प्लेटफार्म 4 पर पहुंचा ही था, तभी मुझे वह मनहूस सी बेंच नज़र आई। बेंच की ओर मेरा मन अनायास ही खिंच रहा था। कभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता, फिर पीछे मुड़कर पटरी की ओर देखता. बेंच में कुछ ऐसा था जो मुझे आकर्षित कर रहा था। हालांकि, मुझे पता था कि मैं थका हुआ नहीं हूं। मैं बस खालीपन महसूस कर रहा था, जिसे भरने के लिए मैं टहल रहा था।

अभी बेंच के पास ही टहल रहा था कि एक आदमी पुल से उतरा और बेसुध सा उस बेंच पर जा बैठा। बैठने की क्रिया शक्तिहीन होने के कारण बैठने से ज्यादा गिरने सा आभास हुआ था। बैठने की क्रम में उसके बाएं कंधे के सहारे लटका बैग नीचे गिर गया। वह व्यक्ति पहले की ही सुस्त भाव से बैग को उठाकर बगल में रख दिया। उसकी थकान उसके पीले पड़े चेहरे से झलक रही थी। बल इतना भी ना था की रीढ़ सीधा कर बैठ पाए। घुटनों की ओर उसके कंधे झुकते जाते। उसके धसते जाते सीर को अंत में उसने हाथों के सहारे टिकाया और एक टक चार नंबर की खाली पटरी को निहारने लगा। 30_32 साल के इस इंसान ने खाली पटरियाँ पहले भी देखीं ही होंगी। तो इस बार क्या हीं देख रहा होगा? शायद कुछ नहीं। शायद आंखें न बंद करने की इच्छा या फिर सामने पटरी के सिवा और कुछ नहीं होना इसके एक टक देखने का कारण था। वैसे भी लोग कुछ नहीं में भी एक टक आंखें गड़ाए बहुत कुछ देखते रहते है। यह बेचारा मानुष खुली आंखों से बस जाग रहा था। वह जागना, जो सोने के बराबर है पर सोना नहीं है। वह स्थिति जहां हम सचेत भी होते हैं पर आसपास से अचेत भी। इस सचेत-अचेत के मध्य में डोलता 30_32 साल का यह युवा क्या कुछ नहीं झेल रहा होगा! तरुणाई से गुजरते महान भारत में इसके घोर थकान के कई कारण हो सकते है। इस उम्र पर सबसे बड़ा प्रहार अगर किसी का है तो वह नौकरी का है। नौकरी का न मिलना या फिर नौकरी पाकर इसमें पिसना, जवानी का श्राप है। नौकरी की यह उठा पटक अब आम हो चली है। हर 5 में से 4 युवा नौकरी शब्द से पीड़ित है। बेशक ये भी इन्हीं 4 में से कोई 1 होगा। या फिर घर की जिम्मेदारियां इसके उड़े चेहरे का कारण हो सकती है। जिम्मेदारियां जो कचहरी और हस्पताल की दौड़ लगवाती है, बाजार- बाजार घुमवाती है। कोर्ट-कचहरी, अस्पताल, या बाजार सब बदनाम है जवानी को मरोड़ कर चूस जाने के लिए। भाई बहन के रिश्तों का बोझ, उनके रिश्ते कराने का बोझ, खुद के हो चुके या होने वाले रिश्ते का बोझ, और न जाने क्या-क्या धोता हुआ आज ये यहां इस मनहूस के हत्थे चढ़ गया। इसकी थकान 1_2 दिन की नहीं, न ही 3_4 हफ्तों की है बल्कि 5_6 महीनों की लगती है। और इसके बैठे अभी 10_15 मिनट ही हुए थे की प्लेटफार्म पर आती ट्रेन की हॉर्न ने इस अध-जगे को थोड़ा और जगा दिया। इतना की बस ये उठ कर खड़ा हो सके और उस ट्रेन में बैठ सके। वह ट्रेन जो उसे उसकी थकान के साथ इस मनहूस बेंच से कही दूर उसके मंजिल तक ले जाएगी।

उस व्यक्ति के गए कुछ 15-20 मिनट ही हुए थे की एक लड़की, जो शायद उसी ट्रेन से उतरी थी, कुछ पूछताछ करने के बाद एक सूट केस उठाकर पुल पर चढ़ी, मोबाइल देखा, फिर हताश होकर धीरे-धीरे वापस को उतरने लगी। हर कदम के साथ उसकी निर्बलता और मायूसी गहरी होती जा रही थी । उसे आता देख मनहूस बेंच अपना जादू चलाने लगा था। उसकी नजरें छावनी में चमचमाती कुर्सियों पर थीं। पुल की आखिरी सीढी से अभी उसके पैर उतरे ही थे की उसे फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति ही सिर्फ बोल रहा था। 30_40 सेकंड तक अपनी बात बोलने के बाद फोन करने वाले व्यक्ति ने ही फोन काट दिया था या शायद नहीं काटा होगा पर वह लड़की कान से फोन हटाकर मनहूस बेंच पर बैठ चुकी थी। उसके होठ जो स्वाभाविक खुले से थे, लंबी सांस छोड़कर बंद हो गए। फोन अब भी उसके हाथ में ही था पर उसकी नजरें कहीं और थीं। इसकी दौड़ती नजरे क्या देखना चाह रही थी? या क्या देख रहीं थीं? शायद मुझे? क्युकी मैं उसे नहीं देख पा रहा था। उसकी नज़र पर्दा हो चली थीं, चारों ओर फैलती और एक दीवार खड़ी कर देती, उसपर पड़ने वाली बाकी नजरों के लिए। वो कुछ पूछना चाह रही हो? शायद कोई गलत सफर कर लिया हो? 25-26 के उम्र में गलत सफर पर निकल जाना या गलत ट्रेन में बैठ जाना मेरे साथ कई बार हुआ है। गलत फैसले से उजागर हुए डर और परेशानी के भाव को कई बार मैंने भी महसूस किया है लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था, वह कुछ अलग था। मेरे अंदर जागने वाला डर क्यों अलग है उसके डर से? शायद उसका डर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि समाज के उस हिस्से की महिलाओं के डर को दर्शा रहा था, जो पुरुष प्रधानता के दबाव में जीती हैं। उसके चेहरे पर थकान के कोई लक्षण नहीं थे। शारीरिक तौर से तो बिलकुल नहीं आखिर पूरा सूट केस लेकर तेजी से पुल जो चढ गई थी। तो यह बेंच पर क्यों बैठी? और वो भी कोई साधारण बेंच नहीं, हाजीपुर का फेमस मनहूस बेंच। कॉलेज से घर जा रही हो? या घर से कॉलेज? बड़ा सा सूट केस जाहिर करता है की यात्रा के बाद एक लंबा ठहराव है। ठहराव जो की आम तौर पर पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों का गुण है। शादी की उम्र तो नही लग रही पर वो उम्र है जिस उम्र में शादी की बात शुरू हो जाती है। भाई और पिता की अपेक्षाओं का बोझ ढोती हुईे लडकिया खुद कितना बोझ लिए बैठी है। कुछ करने का बोझ, जो बेहतर हो, इतना बेहतर की समाज इसे बदचलन ना कह सके। अगर वह सफल नहीं हुई तो? अगर वह समाज की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी तो? क्या उसे जीवन भर इस पछतावे के साथ जीना होगा? समाज उसे एक ओर तो स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करता है, तो दूसरी ओर उसे एक कोमल, परंपरागत महिला बनने के लिए बाध्य करता है। ये जो कमाल कर सकती है महज कमल बनकर मुरझा जाएगी। आज की रात और कल का दिन, दोनों ही उसके लिए चिंता का विषय थे, आज की रात स्टेशन पर बीत जाए तो कल उसे सवालों के जंगल में खो जाना होगा। उसकी बेजार नजरें बता रहीं थी की कोई आने वाला है। कोई तो नहीं आया पर एक फोन आया। उसके सतत चेहरे के भाव से पता चलता है की फोन ने उसे कुछ दिलासा तो नहीं दिया, बस उसे मनहूस बेंच से उठाकर, पुल पार करवाकर, प्लेटफार्म 1 से बाहर ले चला गया।

अब तक का मेरा संदेह दूर हो चुका था। ये बेंच वास्तव में एक मनहूस बेंच है। उन दो यात्रियों के बाद इस बेंच ने डेढ़ घंटे में 2 और शिकार किए।

एक महिला थी जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष होगी। मां भारती की भूमि पर, जहां अचल और बहुदा परिस्थितियां जिनसे यहां की सामान्यतः महिलाएँ घिरी हुई है निःसंदेह वो भी होंगी। परिस्थितियां जो बनती है बाल-बच्चो से, पति से, सास-ससुर से, मायके से। मात्र एक परिवार के लिए बने ‘पुरुष’ द्वारा 2 परिवार के लिए जीने वाली ‘महिलाओं’ की स्थिति का क्या ही बोध होगा। परिवार! जो थकान का राम बाण है, कितनी विडंबना है की ये स्त्रियां इसी परिवार के ही थकान से ग्रस्त है।

उस महिला के जाते ही 70-75 साल के एक बुजुर्ग इस मनहूस के जाल में फंस गए। इन्हें तो उम्र ने ही थका दिया था। ऐसा लग रहा था की तजुरबा बाटने की उम्र में अब भी तजुरबा कमा रहे है। धन्य है वो संतान जो मां बाप के तजुरबे में वृद्धि करती है, उन्हें नए-नए तजर्बों से धनवान बनाती है। वृद्धों को पूजने वाले भारत समाज में आज एक बुजुर्ग को इस बेंच का शिकार होते देखा। वो समाज जहां बुजुर्ग की सरकार है, संसद बुजुर्ग से भरा पड़ा है, पीएम की कुर्सी पर भी बुजुर्ग ही बैठते रहे हैं, आज मनहूस बेंच भी बुजुर्ग को दे दिया गया।

ये सब उम्र भर लड़ते रहेंगे या लड़ते रहे है, नौकरी से, परिवार से, कोर्ट कचहरी से, अस्पताल से, रिश्तों की जटिलताएं और जीवन की अनिश्चितताओ से। ये लड़ाई बस इसलिए की एक रोज सब कुछ छोड़ सके और बहुत कुछ ये छोड़ भी देते है बस मुट्ठी को भरे रखने की आदत नही छूटती। शरीर इतना थक चुका होता है की दो भरी मुट्ठी का भार उन्हें ऐसे ही किसी मनहूस बेंच पर बैठने को मजबूर कर देता है।

दो बज चुका था। घड़ी की टिक-टिक मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। मेरी ट्रेन बस 15 मिनट में थी, और 15 मिनट ही थे मेरे पास यह तय करने को कि मैं थका हूं या नहीं। मैं उस बेंच पर बैठना चाह रहा था। पर क्यों? शायद उसकी मनहुसियत का असर होगा। पर मैं बैठू भी तो किस दुख की थकान तले? क्लास? करियर? शौख? सफर? दोस्त? परिवार? ::::? अंततः इस बेंच के आगे हारकर इस पर बैठ ही गया। एक ठठाहती हुई हंसी निकलती है अंदर से और थोड़ी देर तक गूंजती हुई अंदर ही विलीन हो जाती है। हंसी इस बात पर भी की मुझसे मनहूस तो ये बेंच भी नही है।।