मन की पीड़ा

मन की पीड़ा

जब जब दिखा मंजिल निकट

समस्या खड़ी हुई विकट

कैसे प्रवाहिनी पार करुं मैं

बिन नाव बिन केवट

शहर था छोटा सफर बड़ा था

चांदनी रात पथ कंकड़ भरा था

थका नहीं था चलते चलते

पर मन रुकने पर अड़ा था

देखा गौड़ से नीचे

तो पांव छाले पड़ा था

जब जब दिखा.........

जितने भी सहचर मिले

सब छल प्रपंच से भरे मिले

बातें तो मीठी करते थे

पर नजर गड़ाए कहीं और दिखे

चाल धीमी करते ही

कुछ आगे बढे कुछ पीछे हटे

अंतर्मन ने आवाज दी

दूर हटो दूर हटो

वो राही है सहचर नहीं सहचर नहीं

जब जब दिखा.......

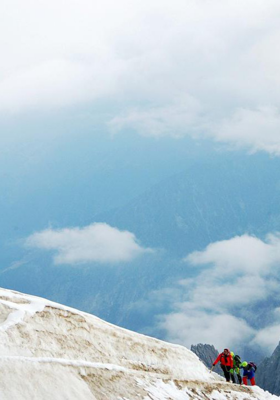

मंजिल की लालिमा दिखने ही वाली थी

पर पांव बोला अब और नहीं अब और नहीं

रहने दो कल चल लेंगे

सहचर छोड़ गये तो क्या

हम अकेले ही सफ़र कर लेंगे

वो कौन सा मेरा सहारा था

भले ही कद काठी में धनवान थे

पर प्रगति पथ के व्यवधान थे

फिर अंतर्मन ने कहा

इच्छाओं का दमन कर लो

गंतव्य का सीमांकन कर लो

छोड़ मोह अत्यधिक की

पहले खुद को खुद में ढुंढ़ लो

देख शत्रु समक्ष

कछुए की तरह वाह्य अंग समेट लो

भले ही लोग कुछ कहेंगे

पर विस्फोट करा दो

अंतर्मन की पीड़ा को सरेआम

ठीक अनपचे अन्नो की वमन की तरह

जब जब दिखा...